Qué maravillosa ocupación cortarle la pata a una araña, ponerla en un sobre, escribir Señor Ministro de Relaciones Exteriores, agregar la dirección, bajar a saltos la escalera, despachar la carta en el correo de la esquina. Qué maravillosa ocupación ir andando por el bulevar Arago contando los árboles, y cada cinco castaños detenerse un momento sobre un solo pie y esperar que alguien mire, y entonces soltar un grito seco y breve, girar como una peonza, con los brazos bien abiertos, idéntico al ave cakuy que se duele en los árboles del norte argentino. Qué maravillosa ocupación entrar en un café y pedir azúcar, otra vez azúcar, tres o cuatro veces azúcar, e ir formando un montón en el centro de la mesa, mientras crece la ira en los mostradores y debajo de los delantales blancos, y exactamente en medio del montón de azúcar escupir suavemente, y seguir el descenso del pequeño glaciar de saliva, oír el ruido de piedras rotas que lo acompaña y que nace en las gargantas contraídas de cinco parroquianos y del patrón, hombre honesto a sus horas. Qué maravillosa ocupación tomar el ómnibus, bajarse delante del Ministerio, abrirse paso a golpes de sobres con sellos, dejar atrás al último secretario y entrar, firme y serio, en el gran despacho de espejos, exactamente en el momento en que un ujier vestido de azul entrega al Ministro una carta, y verlo abrir el sobre con una plegadera de origen histórico, meter dos dedos delicados y retirar la pata de araña, quedarse mirándola, y entonces imitar el zumbido de una mosca y ver cómo el Ministro palidece, quiere tirar la pata pero no puede, está atrapado por la pata, y darle la espalda y salir, silbando, anunciando en los pasillos la renuncia del Ministro, y saber que al día siguiente entrarán las tropas enemigas y todo se irá al diablo y será un jueves de un mes impar de un año bisiesto.

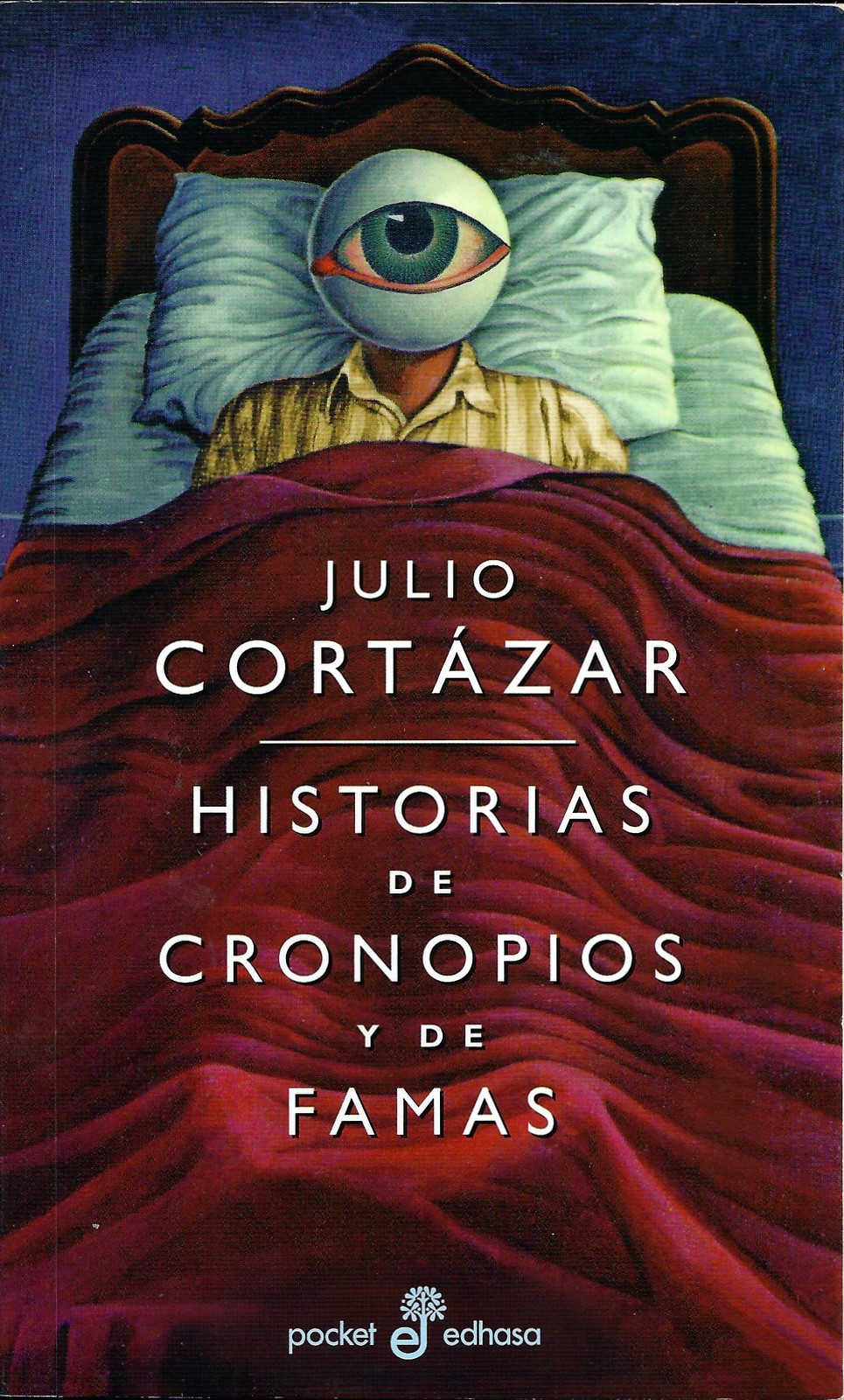

A propósito de los primeros cincuenta años de Historias de Cronopios y de Famas. Por Julio Cortázar, Bruselas 1914 – París 1984.